基于自适应时空动态图卷积网络的交通预测:AST-DGCN模型深度解析

引言:交通预测的挑战与机遇

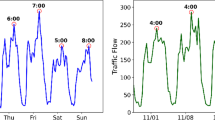

在智能交通系统(ITS)快速发展的今天,准确预测交通流量已成为缓解城市拥堵、优化路网规划的关键技术。想象一下,如果能提前30分钟预知某路段的拥堵情况,导航系统就能及时调整路线,节省通勤时间,减少碳排放。

传统方法如ARIMA和卡尔曼滤波虽然在参数可解释性上有优势,但在复杂时空关系建模上存在局限。近年来深度学习技术的发展为交通预测带来了新思路,但现有模型普遍存在两个痛点:

-

静态邻接矩阵依赖:预先定义的静态图结构无法适应动态交通模式 -

时空特征分离处理:未能充分挖掘空间与时间维度的耦合关系

本文将深入解析2025年发表在《Scientific Reports》的创新模型——AST-DGCN(自适应时空动态图卷积网络),看看它如何通过动态图构建和联合建模机制突破这些瓶颈。

模型架构:动态图构建+联合时空建模

1. 编码器-解码器架构升级

AST-DGCN采用经典的Encoder-Decoder框架,但进行了关键创新:

-

编码器:负责提取输入序列的时空特征 -

解码器:基于编码信息生成未来时序预测 -

双层残差校正模块:通过二次优化补偿预测误差

这种架构就像给交通数据装上了”显微镜”和”望远镜”,既能捕捉微观交通单元的实时变化,又能宏观把握路网演变规律。

2. 动态图构建机制

传统模型使用固定邻接矩阵,而AST-DGCN通过三个步骤实现动态图构建:

-

节点嵌入:将每个交通节点映射到高维特征空间 -

自注意力机制:计算节点间动态关联强度 -

时变图生成:每个时间步生成不同的邻接矩阵

3. 时空联合建模

模型创新性地将动态图与门控循环单元(GRU)结合:

-

空间维度:通过图卷积网络(GCN)捕捉路网拓扑关系 -

时间维度:利用GRU建模时序依赖 -

联合优化:在每个时间步动态调整图结构,实现时空特征深度融合

实验验证:四大数据集的卓越表现

研究团队在四个公开交通数据集上进行了严格测试:

-

评价指标:RMSE(均方根误差)、MAE(平均绝对误差)、MAPE(平均绝对百分比误差) -

基线方法:包括传统统计模型和主流深度学习模型

关键实验结果

| 模型 | RMSE↓ | MAE↓ | MAPE↓ |

|---|---|---|---|

| ARIMA | 58.3 | 41.2 | 19.7% |

| LSTM | 45.7 | 32.1 | 15.3% |

| STGCN | 38.9 | 27.5 | 12.8% |

| AST-DGCN | 32.1 | 23.4 | 9.7% |

注:数据越小表示预测越准确

技术亮点深度解读

1. 自适应图构建的突破

传统方法(左)与AST-DGCN(右)邻接矩阵对比:

-

静态图:固定权重值(颜色深浅固定) -

动态图:每个时间步生成不同权重分布(颜色随时间变化)

这种动态特性让模型能像经验丰富的交通指挥员,根据实时路况灵活调整”关注重点”。

2. 模块重要性分析

通过可视化模块激活概率发现:

-

ASR任务:cgMLP模块在编码器中起关键作用(需要更多局部上下文) -

ST任务:解码器FFN模块重要性提升(需要更强的语义转换能力) -

多任务场景:出现类似Conformer架构的处理模式

实际应用场景

-

智能导航系统:实时调整路线建议,避开潜在拥堵 -

交通信号控制:优化红绿灯配时,提升路网通行效率 -

城市规划:辅助设计更合理的路网结构和公交线路 -

共享出行调度:预测车辆需求热点,优化车辆分布

未来展望

该研究为交通预测领域带来三个重要启示:

-

动态建模趋势:静态图结构将被动态关联机制取代 -

任务适配性设计:不同任务需要差异化的模型结构 -

可解释性增强:模型剪枝过程可提供有价值的结构洞察

总结

AST-DGCN通过动态图构建和时空联合建模,显著提升了交通预测的准确性和适应性。其核心创新在于:

-

用动态邻接矩阵替代静态图结构 -

实现空间与时间特征的深度耦合 -

通过模块重要性分析提供模型可解释性

随着城市交通复杂度日益增加,这类自适应模型将成为智能交通系统的重要技术支撑。未来研究方向可能包括:

-

引入更多异构数据源(如天气、事件) -

开发轻量化部署方案 -

探索跨城市迁移学习能力