想象一下,你是一个忙碌的AI开发者,手里有个棘手的任务:帮公司研究量子计算的前沿进展,然后整理成一份结构化的报告。起初,你兴冲冲地用一个简单的AI代理——那种经典的“while循环”架构——来搞定它。代理先是聪明地调用搜索工具,抓来一堆论文摘要;接着,它尝试分析数据,生成初步洞见。可没过多久,事情就乱套了:上下文窗口被海量网页片段塞满,代理开始胡言乱语,忘了最初的报告目标,甚至陷入死循环,吐出一堆无关的“建议”。一个小时后,你盯着屏幕叹气:这代理太“浅”了,它像个聪明但健忘的实习生,适合问“东京今天穿什么”,却一筹莫展于真正需要几天深挖的活儿。

如果你有过类似经历,那你不是一个人。过去一年,AI代理的构建大多停留在这种“浅层”阶段——简单、优雅,却在复杂任务面前露怯。但好消息是,行业正迎来一场悄然革命:Agents 2.0,或称“深层代理”。这些系统不再只是被动循环工具调用,而是像一位经验老道的项目经理,能规划长远、拆分任务、持久记忆,甚至委托“子团队”分工协作。它们能轻松应对那些跨越数小时甚至数天的多步难题,比如从零构建一个战略分析报告,而非半途而废。

这篇文章,我们就来聊聊这场转变:为什么浅层代理会让我们沮丧?深层代理如何重塑AI架构?以及,你如何上手构建一个。走着瞧,你会发现,这不只是技术升级,更是让AI从“工具”变成“伙伴”的关键一步。

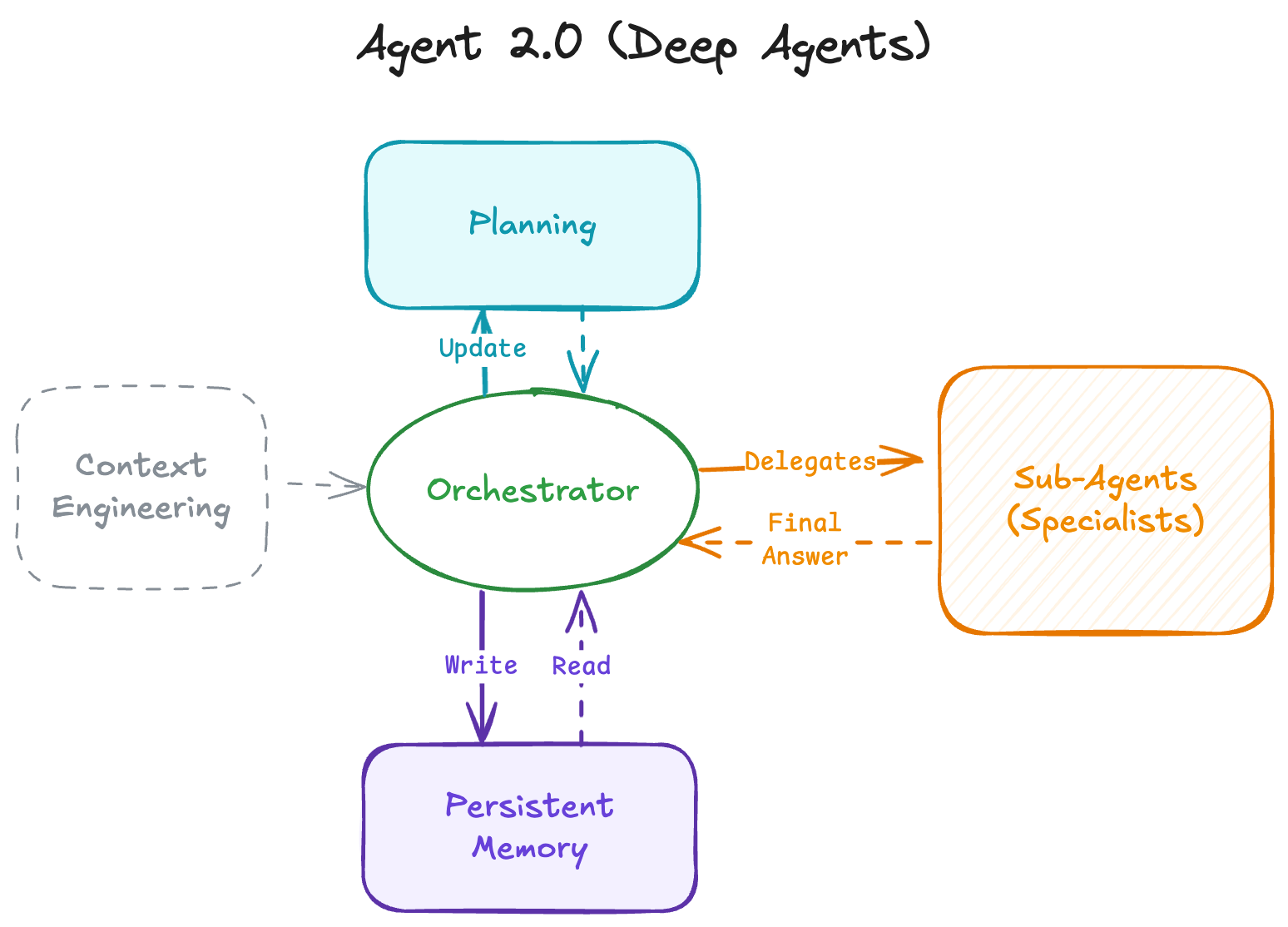

上图:浅层代理 vs. 深层代理的架构对比——从单线程循环,到多层规划与协作的跃升。

浅层代理的甜蜜陷阱:为什么简单有时太简单

回想一下,你第一次构建AI代理的兴奋:一个用户提示扔进去,LLM(大型语言模型)瞬间推理出“哦,我得用搜索工具查查”,然后调用API,观察结果,再循环反馈。听起来完美,对吧?这种“浅层”设计——我们常叫它Agent 1.0——确实是天才之作。它依赖LLM的上下文窗口作为全部“记忆”,像一场即兴对话:用户问“苹果股票价多少,好买吗?”,代理秒回搜索结果加点分析。整个过程无状态、轻量,适合那些5到15步的琐碎事务。

但当任务升级呢?试想“研究10家竞争对手,剖析定价模型,建个比较表格,再写份战略总结”。代理起初还行,可很快,工具输出(想想那些乱七八糟的HTML片段或JSON数据)就把上下文窗口塞爆了。指令被挤到边缘,代理迷失方向,忘记了“战略总结”这个北极星。它甚至没机制回溯:万一钻进死胡同,它只会盲目重试,直到你手动杀掉进程。

我亲身试过类似场景,用一个浅层代理模拟市场调研,结果?它在第20步就“失忆”,输出了一堆无关的“天气建议”。浅层代理的痛点,就在于它把整个“脑子”塞进有限的窗口里:无规划深度、无恢复力、无长远视野。适合秒杀小任务,却在500步长跑中崩盘。这就是为什么,越来越多的开发者开始转向深层代理——一种能“深挖”问题的架构。

深层代理的四根支柱:从混乱到掌控

深层代理的魅力,在于它不只是加工具,而是重构整个系统:规划与执行分离,内存外置,让AI像人类团队一样协作。核心是四个互锁支柱,每个都针对浅层痛点量身定制。让我们一步步拆解,仿佛我们俩在咖啡馆边喝咖啡边脑暴。

第一支柱:显式规划——别再即兴发挥

浅层代理的规划是隐式的:LLM在链式思考中喃喃“我先X,再Y”。但深层代理用专用工具生成显式计划,比如一个Markdown待办列表。代理每步后,都会审视它:标记“待办中”“进行中”或“完成”,甚至加笔记。如果某步卡壳?它不会死磕,而是调整计划,绕道前进。

这像极了项目管理:你不会凭空开工,总得先列Gantt图。结果?代理始终锁定高层次目标,不再在噪音中迷航。

第二支柱:分层委托——让专家分工

没人是全能的,为什么让一个代理包打天下?深层代理引入“协调器-子代理”模式:主代理(协调器)把任务拆给专精子代理——比如“研究员”专攻搜索,“编码员”搞数据处理,“撰写员”润色输出。每个子代理有独立上下文,专注工具循环,只返回精炼结果给协调器。

想象你的团队:你统筹,研究员深挖文献,编码员建模分析。子代理让复杂任务可扩展,避免单一提示的“多面手”尴尬。

第三支柱:持久内存——记住的不是一切,而是关键

上下文溢出是浅层杀手。深层代理转而用外部“脑库”:文件系统或向量数据库,作为真相源头。框架如Claude Code或Manus,给代理读写权限——它存中间结果(代码草稿、原始数据),后续只需查询路径或关键词拉取必需部分。

这范式转变美妙:从“全记在脑里”到“知道去哪找”。代理不再为海量历史烦恼,只抓痛点。

第四支柱:极端上下文工程——提示即艺术

聪明模型不需少提示,而是更好提示。深层代理的系统提示动辄数千token:详解何时停步规划、何时唤子代理、工具用法示例、文件规范,甚至人机协作协议。不是“你是helpful AI”,而是“在失败时,优先回溯计划第3步,并记录日志到/logs/error.md”。

这像给AI一本“操作手册”:精确、详尽,确保行为一致。

这些支柱合体,让深层代理从反应式变主动式——控制上下文,即控制复杂度。

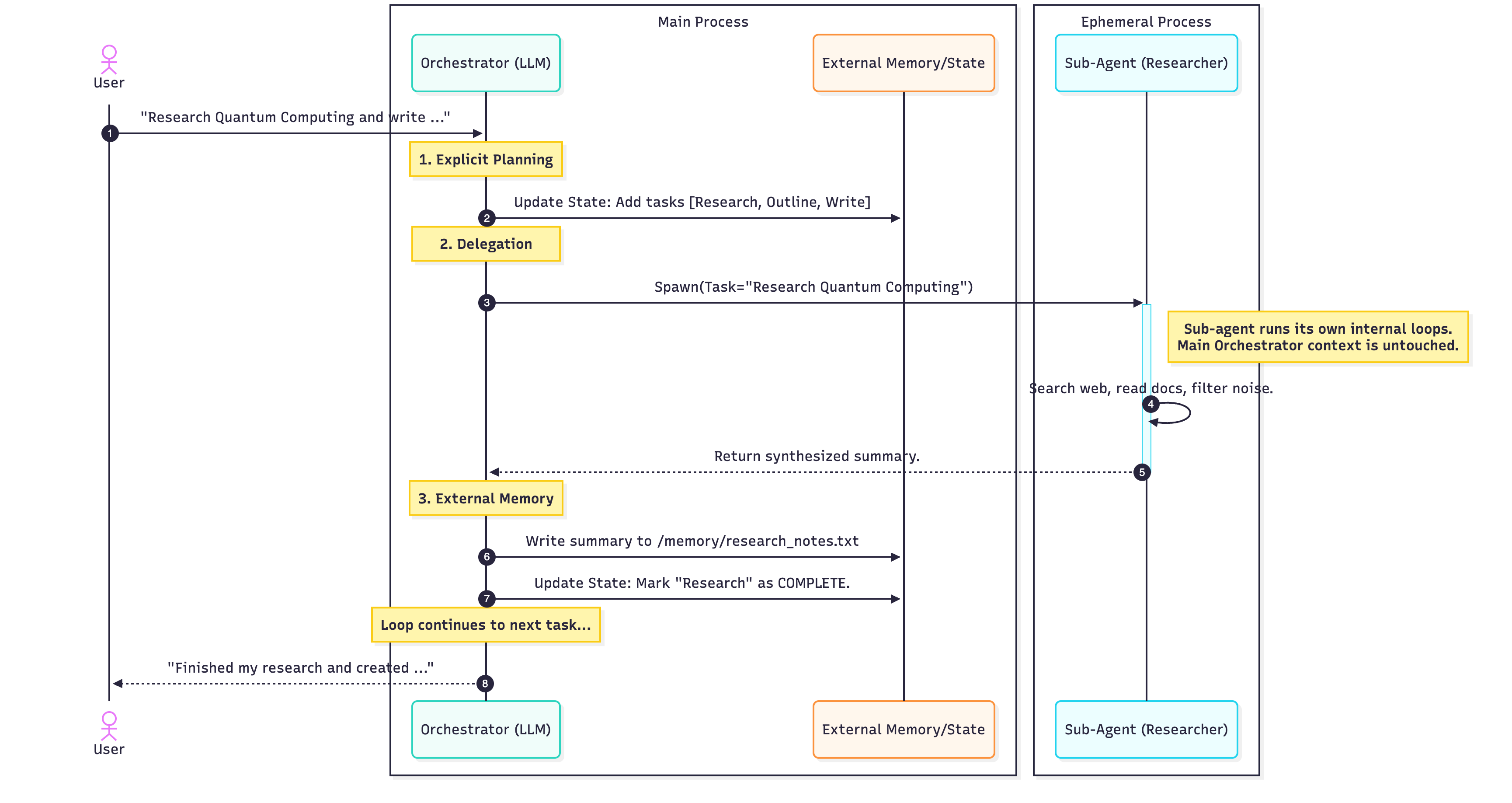

上图:深层代理处理“研究量子计算并写摘要”的序列流程——规划、委托、内存交互,一气呵成。

如何上手:用LangChain构建你的第一个深层代理

理论听够了?来点实战。LangChain的deepagents包让入门超简单,它直接映射四个支柱:详尽提示、规划工具、子代理支持、虚拟文件系统。 基于官方文档,我们一步步建一个“深度研究”代理,模拟量子计算调研。

步骤1:环境准备

确保Python 3.11+,然后一键安装:

pip install deepagents langchain langgraph

这拉来核心依赖,无需额外配置。

步骤2:定义自定义工具和子代理

先导入:

from deepagents import DeepAgent

from langchain.tools import Tool

import os

创建工具,比如搜索工具(用你的API密钥替换):

search_tool = Tool(

name="search",

description="Search the web for information.",

func=lambda q: f"Mock search result for {q}: Quantum computing advances in 2025 include error-corrected qubits."

)

子代理示例:一个“研究员”子代理,只管搜集数据:

researcher = DeepAgent(

tools=[search_tool],

system_prompt="You are a researcher. Focus on gathering facts, summarize key points."

)

步骤3:组装主代理

用规划工具(内置no-op Todo列表):

main_agent = DeepAgent(

tools=[researcher.as_tool()], # 子代理作为工具

planning_tool=True, # 启用显式规划

file_system=True, # 启用持久内存

system_prompt="""You are a deep researcher. Plan tasks explicitly, delegate to sub-agents, write outputs to /output/summary.md.

Steps: 1. Plan in Markdown. 2. Delegate research. 3. Synthesize and save."""

)

运行它:

result = main_agent.run("Research quantum computing trends and write a summary.")

print(result) # 输出路径或最终文件内容

代理会先生成计划(e.g., “1. Search trends. 2. Delegate to researcher. 3. Compile summary.”),然后委托、存档。完整代码见LangChain GitHub。

步骤4:测试与迭代

扔个复杂提示试试,看它如何避开浅层陷阱。想进阶?用LangGraph可视化流程图。 这套流程花你不到半小时,却能处理跨天任务。

常见问题解答:你的疑虑,我来解

Q:深层代理和浅层代理的成本差多少?

A:浅层几乎零额外开销,但深层因子代理和内存调用,多出20-50%的token消耗——不过,对于复杂任务,这换来的是成倍效率。建议从小任务基准测试。

Q:子代理怎么自定义?LangChain外有其他框架吗?

A:LangChain的deepagents超灵活,你可传自定义提示或工具。 其他选项如Manus(专注编码)或Claude Code(内置文件协作),视场景选。官方文档有迁移指南。

Q:深层代理会无限循环吗?

A:规划工具内置回溯机制,加上提示中的“停止条件”,风险低得多。实际中,监控日志文件,就能轻松干预。

Q:适合新手吗?

A:入门门槛不高——安装后跟教程跑demo,就能上手。 但调试子代理交互需点LLM调试经验。

尾声:AI代理的下一个黎明

从浅层循环的即时快感,到深层代理的战略深度,这场演进提醒我们:AI不是魔法,而是工程。显式规划、分层委托、持久内存和精炼提示,这些支柱不只解锁小时级任务,还为日子级自动化铺路。想想未来:代理不只写报告,还能迭代代码库、模拟市场,甚至协作人类团队。

你的下一步?挑个痛点任务,fork个LangChain repo,试建一个。或者,深思:如果AI能“深”到这地步,我们的创意边界又在哪?欢迎评论区聊聊你的代理故事——或许,下篇我们就深挖子代理最佳实践。